アフィリエイト広告を利用しています。

「健康のために食事を見直したい」「でも毎日きちんと作るのは正直しんどい…」そんな悩みを抱える主婦の強い味方として注目されているのがウェルネスダイニングの冷凍宅配弁当です。

実際、私も家族の健康が気になり始めたタイミングで取り入れてみたのですが、便利さや安心感に助けられる一方で、やっぱり気になる点もありました。

この記事では、実際にウェルネスダイニングを利用して感じた「メリット」と「デメリット」を、主婦目線でリアルにお伝えします。これから利用を考えている方の参考になれば嬉しいです。

楽天ポイントでまずは試してみたい方は↓

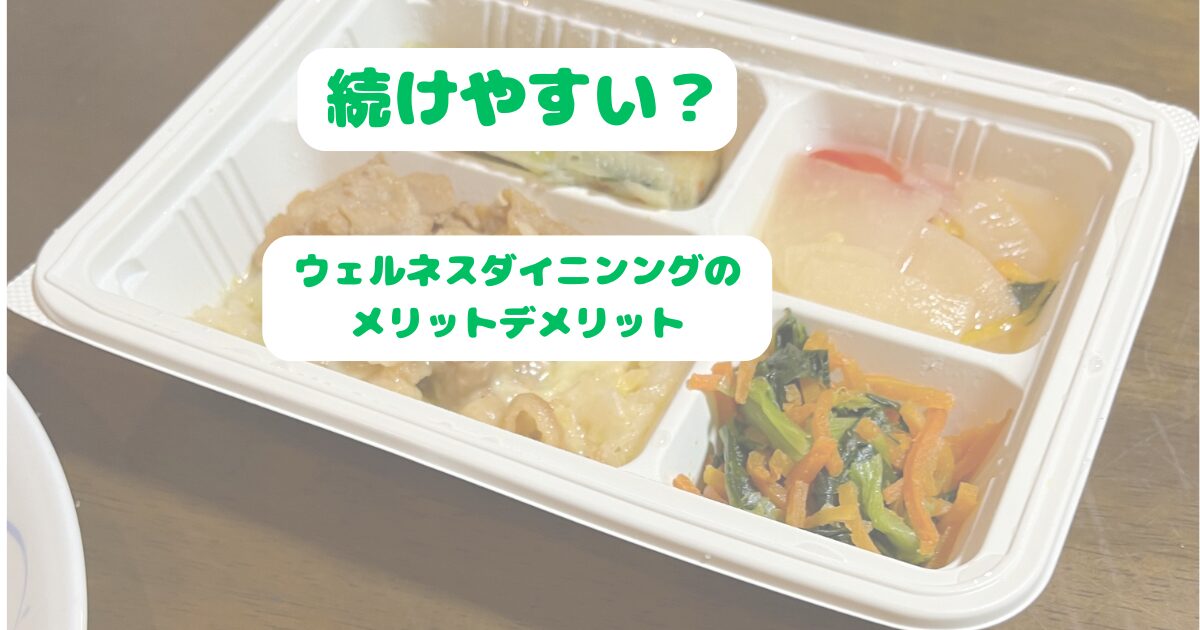

ウェルネスダイニングは本当に続けやすい?過去と今の私の体験から

実は私がウェルネスダイニングを利用するのは今回が初めてではありません。数年前、まだ家計の見直しや食費の管理が曖昧だった頃、栄養指導をきっかけに「たんぱく&塩分調整気配り宅配食」を夫のために取り入れ、6か月以上継続していた経験があります。その後しばらく中断していましたが、再び健康管理の必要性を感じ、今回改めて利用を再開しています。

現在はまだ再開後1か月ほどですが、改めて使ってみて「やはり便利で続けやすい」と実感しています。その理由を、過去と現在の体験をもとに整理してみました。

使って実感!ウェルネスダイニングのメリット

- レンジで温めるだけの時短調理だから、忙しい夕食時にもすぐ用意できる

- 買い物や調理の負担軽減で、家事のストレスが減った

- 管理栄養士監修の献立で安心感がある(病院の指導内容ともリンク)

- 家族にも「意外と美味しい」と好評で、冷凍弁当に対する抵抗が減った

過去に使っていたときも、毎日手作りで栄養を計算する大変さから解放され、とても助けられた記憶があります。

感じたデメリットと乗り越え方

ウェルネスダイニングを継続利用して感じたこととして、いくつか気になる点も正直にお伝えしたいと思います。

デメリットは

- メニューによって当たり外れがある

- コスト面の不安

まずひとつは、メニューによって当たり外れがあるという点です。全体的に塩分控えめでやさしい味付けなのですが、「これは少し薄いかも」「この食材は苦手かも」と感じることもあります。特に制限食という性質上、塩分を控えた調理が多いため、パンチのある味を求めている方には物足りなく感じるかもしれません。

ただし、これは継続して利用する中でだんだんと薄味にも慣れてきますし、だからこそウェルネスダイニングの強みを享受できる点でありますし、90種ものメニューがあるので当然苦手な食材も入ってしまうのでしょう。

次に感じたのはコスト面の不安です。1食あたりの価格は決して安くはなく、最初は「冷凍弁当にこの値段は高いかも」と思いました。特に、食費をしっかり管理している主婦の立場からすると、継続的に購入することにためらいを感じるのも当然です。

メリットは

- 安心して任せられる

- 無理に毎日使う必要はない

それでも、過去に自炊と栄養管理を自分で行っていた経験から言えるのは、「安心して任せられる宅配弁当」に価値があるということ。例えば、腎臓病の夫の食事管理では、病院で「カレーや揚げ物など、たまには油分のあるメニューもOKですよ」と教えてもらいましたが、そのほかのメニューとなると自分で栄養計算して作るのは至難の業。ウェルネスダイニングなら、制限の範囲内でこうしたメニューも取り入れられ、精神的にも楽になりました。

また、無理に毎日使う必要はないというのも、プレッシャーを和らげるポイントです。我が家ではお惣菜やテイクアウト食枠として月に何食と決めて予算内で運用し、「忙しいときだけ使う」「献立が思いつかない日用にストックしておく」といった柔軟な使い方をしています。

「贅沢かな」と思っていた気持ちも、「安心して食べられる」「手間と不安から解放される」という価値に気づいたとき、自然と納得に変わっていきました。

再開して改めて実感した使いやすさ

今回は以前より家計管理を意識するようになった上での再開です。「これは価値がある」と思えたのは、やはり手軽さと栄養設計のバランスの良さ。

栄養のことを考えながら自炊を続けるのは正直、精神的に負担が大きいです。かといってコンビニ弁当ばかりでは健康が心配。そんな中で、ウェルネスダイニングの宅配食は「頼りすぎない程度に取り入れる」というスタンスでの使い方が我が家には合っていました。

まとめ|無理のない範囲での活用が続けやすさの鍵

ウェルネスダイニングは、完全に依存するのではなく、“必要なときだけうまく取り入れる”というスタンスでこそ、その魅力を発揮します。

- 毎日は使わないけれど、忙しいとき・体調が悪いときに大活躍

- 安心の栄養バランスで、主婦としての「罪悪感」も軽減

- 家計を見ながら、食費の一部に組み込むことで無理なく続けられる

これまでの利用経験と、現在の家計意識を持ったうえでの再開によって、「無理なく、気負わず、健康的な食生活」が実現できていると感じています。

※本記事は筆者の実体験に基づいて執筆しています。商品の詳細や最新情報は、ウェルネスダイニング公式サイトをご確認ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/50b71a0a.afedf40d.50b71a0b.e473beb6/?me_id=1403440&item_id=10000003&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fwellness-dining%2Fcabinet%2F09337872%2F09434174%2F10268249%2Fimgrc0094353607.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/50b71a0a.afedf40d.50b71a0b.e473beb6/?me_id=1403440&item_id=10000020&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwellness-dining%2Fcabinet%2F12685943%2F12687355%2Fimgrc0100738196.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)